なんとImpressの「Robot Watch」が終了してしまいました(^^;

「Robot Watch」は、日本初のロボット専門のニュースサイトとして2006年5月に創刊いたしましたが、12月14日より「GAME Watch」に新設する「ホビー/ロボット」チャンネルと統合することで、休刊することにいたしました。「GAME Watch」では、この「ホビー/ロボット」チャンネルを含め、各ゲーム機などのプラットフォームごとにチャンネル分けを行なうことで、従来より幅広い情報をより使いやすく提供していきます。

とのことです。2009年のロボットシーン総括に森山さんも書かれていますが、サービスロボットの分野などまさに立ち上がろうとしていた矢先に・・・・ 残念です。今後はGameWatchの中のホビー・ロボットコーナーでとのことですが、寂しい限りです。

2009年12月26日土曜日

Google Chrome

Firefoxの応答の遅さに疲れてChromeに手を出してみました(^^; なかなか快適です。ただFirefoxで使っていた拡張機能が使えなくなって困っていたんですが、こちらのβ版では拡張機能が使えます。Chromeのバージョン4となっています。これだとここに拡張機能がたくさんあって(すでに1000個程度)Firefoxの時に使っていたDrag and goなども見つかりました。辞書などもありますし、ほぼFirefoxに匹敵しますね。

2009年12月23日水曜日

ついにspamが(^^;

一昨日、Sourceforgeに登録したときにメールアドレスを入力したんですが、ついにspamが来るようになってしまいました(^^; 今までは順調だったんですが。メールアドレスの登録には注意が必要なんですねえ。

2009年12月21日月曜日

Thunderbird3.0

Thunderbird3.0が出たので入れてみました。が、失敗。メールを1つ開くのに1GHzくらいのノートPCだと2,3秒かかってしまいます。でも隣の人のを見たらすんなり開いてる(^^; ということでaddonとか全部外してみたんですが、それでもだめ。日本語化失敗かと思い、英語バージョンにもしてみましたがこれでもだめ。現在、Inboxの整理に務めていますが、なんでこんなに遅くなるんでしょう・・・

2009年12月9日水曜日

2009年12月6日日曜日

ICE:分散オブジェクト 環境変数の設定

ICE(Internet Communications Engine)はZeroCが開発している分散オブジェクトツールです。開発者の一人Michi HenningはOMG(Object Management Group, CORBAやUMLの標準化を行っているアメリカの標準化団体)にてCORBAの開発をやっていた人のようです。それがCORBAに飽き足らず新しい分散オブジェクトミドルウェアを作ることになったんですかねえ。

で、ICEはC++, .NET, Java, Python, Objective-C, Ruby, and PHPに対応とのことなので、例えばPythonのサーバとRubyのクライアントを組み合わせたりできるはずです。(現在、Rubyはクライアントのみサポートとのことです。)

ということでPyroがだめだったので今度はICEに挑戦中です。

まずは初期の環境変数設定です。

import Ice で

ImportError: No module named Ice

となりますので、PYTHONPATHを下記のように設定します。

set pythonpath=(各自のPathをここへ入れる)\Ice-3.3.1\python;%pythonpath%

これでIceというモジュールは見つけられるようになりますが、今度は

import Ice

File "C:\Ice-3.3.1\python\Ice.py", line 19, in

import IcePy

ImportError: DLL load failed: 指定されたモジュールが見つかりません。

とdllが見つからないと言ってきます。これはdllのためにPathを追加する必要があって、

set path=(各自のPathをここへ入れる)\Ice-3.3.1\bin;%path%

としたら通るようになりました。

Writing an Ice Application with Python

このページのClient/Serverを試してみて、Server側にちゃんと Hello World! が表示されました(^^V

で、ICEはC++, .NET, Java, Python, Objective-C, Ruby, and PHPに対応とのことなので、例えばPythonのサーバとRubyのクライアントを組み合わせたりできるはずです。(現在、Rubyはクライアントのみサポートとのことです。)

ということでPyroがだめだったので今度はICEに挑戦中です。

まずは初期の環境変数設定です。

import Ice で

ImportError: No module named Ice

となりますので、PYTHONPATHを下記のように設定します。

set pythonpath=(各自のPathをここへ入れる)\Ice-3.3.1\python;%pythonpath%

これでIceというモジュールは見つけられるようになりますが、今度は

import Ice

File "C:\Ice-3.3.1\python\Ice.py", line 19, in

import IcePy

ImportError: DLL load failed: 指定されたモジュールが見つかりません。

とdllが見つからないと言ってきます。これはdllのためにPathを追加する必要があって、

set path=(各自のPathをここへ入れる)\Ice-3.3.1\bin;%path%

としたら通るようになりました。

Writing an Ice Application with Python

このページのClient/Serverを試してみて、Server側にちゃんと Hello World! が表示されました(^^V

Python:分散オブジェクトPyro

Pythonの分散オブジェクト実装であるPyroを使おうと思いました。が、まずPython3.*に対応していないということで、エラーが出ます。Python3.*ではprint文が関数形式になりprint('abc')などとしないといけなくなったため、以前の print 'abc' 形式のところが全部エラーとなるようです(^^;

ということでPython2.*にしたのですが、2.6でも2.5でも

Traceback (most recent call last):

File "first.py", line 9, in

daemon=Pyro.core.Daemon()

File "C:\Python25\Lib\site-packages\Pyro\core.py", line 575, in __init__

self.validateHostnameAndIP() # ignore any result message... it's in the log already.

File "C:\Python25\Lib\site-packages\Pyro\core.py", line 633, in validateHostnameAndIP

raise socket.error("no IP address known for daemon")

socket.error: no IP address known for daemon

のようなワケのわからないエラーに成ります。サーバを立ち上げるときにIPの指定とかが必要なのでしょうか?

ということでPython2.*にしたのですが、2.6でも2.5でも

Traceback (most recent call last):

File "first.py", line 9, in

daemon=Pyro.core.Daemon()

File "C:\Python25\Lib\site-packages\Pyro\core.py", line 575, in __init__

self.validateHostnameAndIP() # ignore any result message... it's in the log already.

File "C:\Python25\Lib\site-packages\Pyro\core.py", line 633, in validateHostnameAndIP

raise socket.error("no IP address known for daemon")

socket.error: no IP address known for daemon

のようなワケのわからないエラーに成ります。サーバを立ち上げるときにIPの指定とかが必要なのでしょうか?

2009年12月5日土曜日

Eclipse:DLTK Python 2

ということで早速Pythonを使おうとしたのですが、指定したInterpreterが入っていないとかいうようなエラーメッセージが出て使えません。最新の、Python3.1には対応していないのかと思い、前から入っていた2.6の方を指定してみますがそれでも同様の結果になります。

それで、メニューのRun→Run ConfigurationsでInterpreterの指定をやり直し、Applyボタンを押してみました。そうしたらちゃんとInterpreterが認識されて動くようになりました(^^;

それで、メニューのRun→Run ConfigurationsでInterpreterの指定をやり直し、Applyボタンを押してみました。そうしたらちゃんとInterpreterが認識されて動くようになりました(^^;

Eclipse:DLTK Python

EclipseでPythonを使った開発をしようと思い、昔使っていたPyDevを入れようかと思ったのですが、以前

Eclipse: Dynamic Languages Toolkit

に書いたように Dynamic Languages Toolkit(DLTK)でもPythonの開発ができるはずだったということでDLTKの更新を行いました。Eclipseのメニューで Help→Install new software...とし、出てくるWindowのWork with:というテキストフィールドに dltk と打ち込みます。するとドロップダウンリストに DLTK Updates - http ~ というのが出てきますので、これを選択してテキストフィールドに入れます。すると下のほうにDLTKのいろんなバージョンが出てきますので、それの一番新しいやつ(バージョンの大きなもの)をの左にある+をクリックするとサポートしている言語などが出てきます。ここでCoreと必要な言語(RubyとかPython)を選んで(チェックボックスにチェック)、Nextボタンを押して、あとは指示に従ってインストールします。これでEclipseを立ち上げ直すとメニューでFile→New→Projectとしたときに一覧にPythonが出てきました(^^V

さらに、Eclipse内でPythonインタプリタを使用するにはメニューのWindow→PreferenceでPythonのところの+をクリックして開き、出てきたInterpreterに自分の環境のPythonインタプリタまでのPathを通します。これでPythonスクリプトをEclipseで実行出来るようになります。

Eclipse: Dynamic Languages Toolkit

に書いたように Dynamic Languages Toolkit(DLTK)でもPythonの開発ができるはずだったということでDLTKの更新を行いました。Eclipseのメニューで Help→Install new software...とし、出てくるWindowのWork with:というテキストフィールドに dltk と打ち込みます。するとドロップダウンリストに DLTK Updates - http ~ というのが出てきますので、これを選択してテキストフィールドに入れます。すると下のほうにDLTKのいろんなバージョンが出てきますので、それの一番新しいやつ(バージョンの大きなもの)をの左にある+をクリックするとサポートしている言語などが出てきます。ここでCoreと必要な言語(RubyとかPython)を選んで(チェックボックスにチェック)、Nextボタンを押して、あとは指示に従ってインストールします。これでEclipseを立ち上げ直すとメニューでFile→New→Projectとしたときに一覧にPythonが出てきました(^^V

さらに、Eclipse内でPythonインタプリタを使用するにはメニューのWindow→PreferenceでPythonのところの+をクリックして開き、出てきたInterpreterに自分の環境のPythonインタプリタまでのPathを通します。これでPythonスクリプトをEclipseで実行出来るようになります。

OpenOffice:Writer:クロスリファレンス(相互参照)

2009年12月4日金曜日

Googleの無料DNSサービス

いろいろやってくれます。

Googleが無料DNSサービスをテスト公開、Webの高速化が目的Googleが無料DNSサービスをテスト公開、Webの高速化が目的

Using Google Public DNS

DNSのIPは

8.8.8.8

8.8.4.4

だそうです。これをプライマリとセカンダリに設定するとよいようです。なんとなく早くなっているような気がしますが・・・

Googleが無料DNSサービスをテスト公開、Webの高速化が目的Googleが無料DNSサービスをテスト公開、Webの高速化が目的

Using Google Public DNS

DNSのIPは

8.8.8.8

8.8.4.4

だそうです。これをプライマリとセカンダリに設定するとよいようです。なんとなく早くなっているような気がしますが・・・

GoogleのIME

ついに出ました。**2007の変換効率の悪さに辟易としていたので早速インストール(^^V 簡単な辞書登録を済ませて前の環境を設定し(辞書インポートというのもあるので自動でできるのかもしれませんが)使い始めました。とりあえず最近使ったものを一番上に持ってきてくれる基本機能があるようなので**2007はさよならですね。しかもネット接続で使うわけではなく、

Google 日本語入力はネットワークに接続されていない状態、すなわちオフラインで動作します。

とのことなので 安心かと。変換した単語が全部収集されるってのも気持ち悪いですから(^^;

Google、快適な日本語入力を可能にするIME「Google 日本語入力」ベータ版を公開

思い通りの日本語入力

Google 日本語入力はネットワークに接続されていない状態、すなわちオフラインで動作します。

とのことなので 安心かと。変換した単語が全部収集されるってのも気持ち悪いですから(^^;

Google、快適な日本語入力を可能にするIME「Google 日本語入力」ベータ版を公開

思い通りの日本語入力

2009年11月20日金曜日

OCR

OCR(文字認識してテキストにしてくれるソフト)を探していましたが、いまいちこれといったいいフリーのツールがありませんでした。それでやむなく(^^; MSさんを利用。MS Officeをインストールしていると、Microsoft Office Document Image WriterというプリンタドライバとMicrosoft Office Document Imagingというツールが入っているようです。Office2003からでしょうか? それで次のようにします。まずOCRしたいPDFファイルなどを用意します。最初からTIFなどの画像ファイルなら(1)は不要です。

(1)Microsoft Office Document Image Writer(プリンタドライバ)で、PDFファイルからtifファイルへ変換

(2)スタート→すべてのプログラム→Microsoft Office→Microsoft Officeツール→Microsoft Office Document Imagingで画像ファイルを読み込みOCRする

日本語も英語もそこそこの認識率という気がしました。

(1)Microsoft Office Document Image Writer(プリンタドライバ)で、PDFファイルからtifファイルへ変換

(2)スタート→すべてのプログラム→Microsoft Office→Microsoft Officeツール→Microsoft Office Document Imagingで画像ファイルを読み込みOCRする

日本語も英語もそこそこの認識率という気がしました。

2009年11月17日火曜日

OpenOffice:Writer:いろいろ

Writerを使っていていろいろ起こったことをまとめておきます。順不同なので見にくいですが(^^;

論文提出1週間前に マスター文書でのクロスリファレンスがうまくいかない! ということが判明しました。どうすりゃいいんだ。 ということで結局、参照番号直打ちのはめに(^^; これからはTexに移行したいと思っています orz

とりあえず、見つけたことをリストしておきます。

・図が枠(図をWriterに貼りつけて図表番号などを付けると枠が出来ます。)の幅いっぱいだったらマスターに取り込んでなんかしたとき(マスターをPDFに書いたときとか)に消えることがある。

少し小さめにして、枠の幅より小さくしたら今のところOK.

・図をコピーして改行などが変(何か図の後に大きくスペースがあくとか)になったら、図あるいは図の枠を選択して、アンカーを「文字として」→「段落に」とか逆にとかしてみると直る。

・マスタードキュメントで図や表の番号に付けるセクションの設定(Fig.3.3.1とかの3.3の部分)は マスタードキュメントのテキスト部分(それ以外は編集不可能なので)挿入→フィールド→変数→図(に使っている変数名)とした状態で右の方のドロップダウンボックスのレベルというところで1(Fig. 3.1とかにする場合)、2(Fig. 3.3.1とかにする場合)などと設定する。

・マスタードキュメントを使うと図番号がずれることが判明。図番号の変数名を変えると良いらしいが、そうすると図の目次が使えなくなってしまった(^^; その変数を入れられないので。

→3.1~3.3と分けていた文書を3章としてまとめたら、ちゃんと参照できるようになった(^^;

・表のリストのところで「表の索引 1」の「段落スタイルの設定」の「アウトラインと番号付け」タブでアウトラインレベルを設定(レベル1とか2)すると目次を作るときにそれが取り込まれ(目次作成の設定レベルが指定したレベル以上だったら)目次に表のリストの内容が出てきてしまったりする(^^;

・マスター文書にはサブ文書で図のアンカーをページにしているとマスター文書にその図が取り込まれないようだ。アンカーを「段落」あるいは「文字として」にしているとちゃんと取り込まれる。ただし、アンカーを「段落」としていると改ページが変になり、白紙のページが入ってしまったりする。結局「文字として」以外はマスター文書と一緒に使うには使い物にならない。

・図表のリストの作成

→目次を作るのと同じ要領で「挿入」→「目次と索引」→「目次と索引」とする。

出てくるWindowで種類を選ぶ(「図の索引」とか)。

適当なタイトル(List of Figuresとか)を入れる。

対象はドキュメント全体。

内容は図表番号。カテゴリーは図番をつけたスタイル。僕の場合はFig.

表示はすべて(これでFig.1.1 abc という風に出てくる)

「スタイル」タブでレベルのところがタイトルとレベル1が出ていて、それぞれ「図の索引 見出し」と「図の索引 1」となっていることを確認。他にするとうまくいかなかった。

これでOKで、図の索引が出来ます。

・目次で番号の後にスペースを空けるには「目次/表の編集」Windowで「項目」タブを選び、「構成」のところで章番号のあとにスペースを入力する。

OpenOffice Tips:目次にリンクをつける

に書いてあるのだが、僕の場合、「目次/表の編集」の構成のところで章番号ボタンが2つ並んでいたりするようなレベルがあった。どうしてこうなったか分からないが直せないので、新たにマスター文書を作り直した(^^; → 「目次/表の編集」の構成のところの下にある章番号ボタンを押すと章番号の項目が増えるようだ(^^; これを押していたのね。

・3.1~3.3章の図のキャプションのところはFig.スタイルとする。ここはFig.3.2.1などのようにレベル2を参照する図番とするため。それ以外は直接 章を参照し、Fig.2.1などとするため「図表番号」スタイルとすること。

・マスター文書で全体の書式を設定するには

スタイルと書式設定Windowを開き、「ページスタイル」を選んで、そこの「標準」右クリックし、出てきたドロップダウンメニューの「変更」を選ぶと通常の文書(マスター文書でない文書)の書式→ページとしたのと同じWindowが開く。

・書式→ページ

「ページ」タブ→A4、余白 左右3.0cm 上下2.0cm

レイアウト設定 ページレイアウト→左右

「ヘッダ」タブ→ヘッダをつけるにチェック

左右ページ同じ内容のチェックをはずす(左右で右寄せ、左寄せ等を変えるため)

間隔 0.5cm

高さ 0.5cm

高さ自動調整にチェック

詳細ボタン→外枠→線を引く位置でヘッダのどこに線を引くかを決めてスタイルで太さなどを決める。先に左右ページ同じ内容のチェックが外れているとここでの設定が反対側のページに反映されないようだ。よって左右同じ内容にチェックした状態でここを設定し、その後、左右同じ内容のチェックをはずして、好みの指定に変更するのがよさそうだ。

「フッタ」タブ→フッタをつけるにチェック

左右ページ同じ内容にチェック

間隔 0.5cm

高さ 0.5cm

高さ自動調整にチェック

詳細ボタン→外枠→線を引く位置でヘッダのどこに線を引くかを決めてスタイルで太さなどを決める。

論文提出1週間前に マスター文書でのクロスリファレンスがうまくいかない! ということが判明しました。どうすりゃいいんだ。 ということで結局、参照番号直打ちのはめに(^^; これからはTexに移行したいと思っています orz

とりあえず、見つけたことをリストしておきます。

・図が枠(図をWriterに貼りつけて図表番号などを付けると枠が出来ます。)の幅いっぱいだったらマスターに取り込んでなんかしたとき(マスターをPDFに書いたときとか)に消えることがある。

少し小さめにして、枠の幅より小さくしたら今のところOK.

・図をコピーして改行などが変(何か図の後に大きくスペースがあくとか)になったら、図あるいは図の枠を選択して、アンカーを「文字として」→「段落に」とか逆にとかしてみると直る。

・マスタードキュメントで図や表の番号に付けるセクションの設定(Fig.3.3.1とかの3.3の部分)は マスタードキュメントのテキスト部分(それ以外は編集不可能なので)挿入→フィールド→変数→図(に使っている変数名)とした状態で右の方のドロップダウンボックスのレベルというところで1(Fig. 3.1とかにする場合)、2(Fig. 3.3.1とかにする場合)などと設定する。

・マスタードキュメントを使うと図番号がずれることが判明。図番号の変数名を変えると良いらしいが、そうすると図の目次が使えなくなってしまった(^^; その変数を入れられないので。

→3.1~3.3と分けていた文書を3章としてまとめたら、ちゃんと参照できるようになった(^^;

・表のリストのところで「表の索引 1」の「段落スタイルの設定」の「アウトラインと番号付け」タブでアウトラインレベルを設定(レベル1とか2)すると目次を作るときにそれが取り込まれ(目次作成の設定レベルが指定したレベル以上だったら)目次に表のリストの内容が出てきてしまったりする(^^;

・マスター文書にはサブ文書で図のアンカーをページにしているとマスター文書にその図が取り込まれないようだ。アンカーを「段落」あるいは「文字として」にしているとちゃんと取り込まれる。ただし、アンカーを「段落」としていると改ページが変になり、白紙のページが入ってしまったりする。結局「文字として」以外はマスター文書と一緒に使うには使い物にならない。

・図表のリストの作成

→目次を作るのと同じ要領で「挿入」→「目次と索引」→「目次と索引」とする。

出てくるWindowで種類を選ぶ(「図の索引」とか)。

適当なタイトル(List of Figuresとか)を入れる。

対象はドキュメント全体。

内容は図表番号。カテゴリーは図番をつけたスタイル。僕の場合はFig.

表示はすべて(これでFig.1.1 abc という風に出てくる)

「スタイル」タブでレベルのところがタイトルとレベル1が出ていて、それぞれ「図の索引 見出し」と「図の索引 1」となっていることを確認。他にするとうまくいかなかった。

これでOKで、図の索引が出来ます。

・目次で番号の後にスペースを空けるには「目次/表の編集」Windowで「項目」タブを選び、「構成」のところで章番号のあとにスペースを入力する。

OpenOffice Tips:目次にリンクをつける

に書いてあるのだが、僕の場合、「目次/表の編集」の構成のところで章番号ボタンが2つ並んでいたりするようなレベルがあった。どうしてこうなったか分からないが直せないので、新たにマスター文書を作り直した(^^; → 「目次/表の編集」の構成のところの下にある章番号ボタンを押すと章番号の項目が増えるようだ(^^; これを押していたのね。

・3.1~3.3章の図のキャプションのところはFig.スタイルとする。ここはFig.3.2.1などのようにレベル2を参照する図番とするため。それ以外は直接 章を参照し、Fig.2.1などとするため「図表番号」スタイルとすること。

・マスター文書で全体の書式を設定するには

スタイルと書式設定Windowを開き、「ページスタイル」を選んで、そこの「標準」右クリックし、出てきたドロップダウンメニューの「変更」を選ぶと通常の文書(マスター文書でない文書)の書式→ページとしたのと同じWindowが開く。

・書式→ページ

「ページ」タブ→A4、余白 左右3.0cm 上下2.0cm

レイアウト設定 ページレイアウト→左右

「ヘッダ」タブ→ヘッダをつけるにチェック

左右ページ同じ内容のチェックをはずす(左右で右寄せ、左寄せ等を変えるため)

間隔 0.5cm

高さ 0.5cm

高さ自動調整にチェック

詳細ボタン→外枠→線を引く位置でヘッダのどこに線を引くかを決めてスタイルで太さなどを決める。先に左右ページ同じ内容のチェックが外れているとここでの設定が反対側のページに反映されないようだ。よって左右同じ内容にチェックした状態でここを設定し、その後、左右同じ内容のチェックをはずして、好みの指定に変更するのがよさそうだ。

「フッタ」タブ→フッタをつけるにチェック

左右ページ同じ内容にチェック

間隔 0.5cm

高さ 0.5cm

高さ自動調整にチェック

詳細ボタン→外枠→線を引く位置でヘッダのどこに線を引くかを決めてスタイルで太さなどを決める。

2009年11月3日火曜日

Firefox:addon:AFOM

Firefoxを使ってるとどうも大量にメモリが消費されている感じがしたのでタスクマネージャで調べてみました。するとなんと200MB、時には400MBも消費していることが分かりました(^^; なんとかならないかと思いアドオンを探したところ次のようなものを見つけました。

AFOM recovers Memory Leakage within a running instance of the Firefox browser application.

Note: ( Windows Only )

作者のホームページ

これを入れると メモリ消費量が増えてくるたびに活躍して、時には10MB以下にまで掃除されます。入れておくだけで勝手にやってくれるようで、体感もこころなしか快適です。

2通りのバージョン(2.*と3.*)があって2.*用はFirefoxのみを対象としていて、3.*(といいつつここでは4.2となっていますが(^^;)はFirefox起動中に下記のアプリケーションも見てくれるそうです。

AFOM 3.* Memory Recovery for Firefox, TweetDeck, Seesmic, Google Earth Desktop, iTunes9 and Songbird Desktop Applications.

Thunderbirdにもほしいですが、こちらはないようですね。

AFOM recovers Memory Leakage within a running instance of the Firefox browser application.

Note: ( Windows Only )

作者のホームページ

これを入れると メモリ消費量が増えてくるたびに活躍して、時には10MB以下にまで掃除されます。入れておくだけで勝手にやってくれるようで、体感もこころなしか快適です。

2通りのバージョン(2.*と3.*)があって2.*用はFirefoxのみを対象としていて、3.*(といいつつここでは4.2となっていますが(^^;)はFirefox起動中に下記のアプリケーションも見てくれるそうです。

AFOM 3.* Memory Recovery for Firefox, TweetDeck, Seesmic, Google Earth Desktop, iTunes9 and Songbird Desktop Applications.

Thunderbirdにもほしいですが、こちらはないようですね。

2009年10月31日土曜日

タン タン タタタタタタタタン タン

タン タン タタタタタタタタン タン という曲の題名を調べたくて、Googleで調べてみました。ポールモーリアかリチャードクレーダーマンだと思っていたので、それで検索してみると、なんと、

タン タン タタタタタタタタン タン リチャードクレーダーマン

で、3件ほど出てきて、「渚のアデリーヌ」という曲であることが分かりました。鼻歌を歌って曲をあてるというソフトはあるようですが、Googleでも出来るんですねえ(^^V

タン タン タタタタタタタタン タン リチャードクレーダーマン

で、3件ほど出てきて、「渚のアデリーヌ」という曲であることが分かりました。鼻歌を歌って曲をあてるというソフトはあるようですが、Googleでも出来るんですねえ(^^V

2009年10月27日火曜日

Firefox:addon:フェッチイミ

「英辞郎」を使ったFirefoxアドオンの辞書ツールです。

フェッチイミ

インストールしてから、ステータスバーでアイコンをクリックすると有効になります。有効になると英語の単語の上にマウスカーソルをもっていくと「英辞郎」の検索結果を表示してくれます。さらに詳しく知りたければ表示された状態で「A」キーを押すと、別タブに「英辞郎」が開きます。また検索結果が表示されている状態で「F」キーを押すと単語の発音をしてくれます。

Googleツールバーの翻訳機能を生かしていると2つの表示になってしまいますので、僕はGoogleツールバーの方は切りました。

2009年10月22日木曜日

OpenOffice:Writer:連番への章番号などの追加

文章で図や表などの番号に、その章や節の番号を付加したいことがあります。Writerでは例えば

Table 1. abc となっている(図表番号で番号をつけていると仮定しています)ところの 1 の数字の上あたりで右クリックして出てくるドロップダウンメニューから「フィールド」を選ぶと次のWindowが出てきます。

ここで右下のレベルを付けたい章のレベル(1章とか2章とかにつけて、Table 2.1などとしたければレベルを1に、1.1節などに付けたければレベルを2にします。)を選びます。また書式や区切り記号も好みのものに設定して、OKとします。

Table 1. abc となっている(図表番号で番号をつけていると仮定しています)ところの 1 の数字の上あたりで右クリックして出てくるドロップダウンメニューから「フィールド」を選ぶと次のWindowが出てきます。

ここで右下のレベルを付けたい章のレベル(1章とか2章とかにつけて、Table 2.1などとしたければレベルを1に、1.1節などに付けたければレベルを2にします。)を選びます。また書式や区切り記号も好みのものに設定して、OKとします。

2009年10月17日土曜日

OpenOffice:数式エディタ関連URL

数式エディタ関連のURLです。

本文中に直接数式を書き込んで、そこを選択して数式エディタを立ち上げるボタンを押すと数式に変換されるのが便利ですね。

本文中に直接数式を書き込んで、そこを選択して数式エディタを立ち上げるボタンを押すと数式に変換されるのが便利ですね。

OpenOffice.org 1.1.0 で数式を書いてみた

テキストべた書きのためのご参考。

2009年10月12日月曜日

Ruby:gemでのインストール先

RubyではRubygemというライブラリ管理ツールで新規ライブラリのインストールなどが出来ます。

例えばRubyでアスペクト指向プログラミングを可能にするAquariumというツールだと、ネットにつながった状態で、

gem install aquarium

という風にインストールします。ところがどこにインストールされたのでしょうか?

ということで調べてみました。

Windowsだと

C:\ruby\lib\ruby\gems\1.9.1\gems

のようにRubyインストールディレクトリ(この例ではc:\ruby)の下の方にインストールされるようです。

例えばRubyでアスペクト指向プログラミングを可能にするAquariumというツールだと、ネットにつながった状態で、

gem install aquarium

という風にインストールします。ところがどこにインストールされたのでしょうか?

ということで調べてみました。

Windowsだと

C:\ruby\lib\ruby\gems\1.9.1\gems

のようにRubyインストールディレクトリ(この例ではc:\ruby)の下の方にインストールされるようです。

2009年10月11日日曜日

OpenOffice:Writer:章番号など2

OpenOffice:Writer:章番号など

で 書いたようにしてもちゃんといかないことがありました(^^;

それは例えばMS Wordからコピーしてきた文章でWordでの設定がうまく反映されなくなってしまったりすることがあるようです。そのような場合には一度スタイル指定(見出し1など)をはずして(別のスタイル、例えば標準など)、その後再び見出し1に戻したりするとうまくいくことがあるようです。僕は順番に再指定して直りました。

なんか良く分かりませんが(^^;

2009年10月8日木曜日

OpenOffice:Writer:マスタードキュメントへの目次設定

今度はマスタードキュメントへの目次設定です。

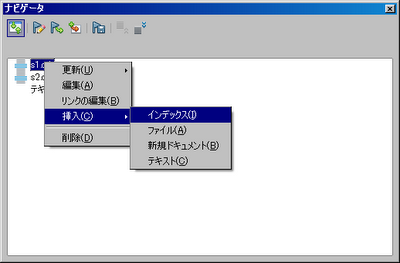

まずマスタードキュメントを開いて、上のWindowのようにメニューから「表示」→「ナビゲータ」で下のようなナビゲータWindowを開きます。

ここで一番上のファイルを選んで、右クリック→「挿入」→「インデックス」を選びます。一番上のファイルを選ぶのはそのファイルの文章の上に目次を設定するためです。別な場所にする場合には他のファイルや一番最後など所望のところを選んでください。

すると次の「目次と索引の挿入」Windowが開きます。ここでタイトルなどを設定してOKボタンを押します。

下の図のようにドキュメントに設定した目次が入ります。目次には段落スタイルが見出しn(nは1から10の整数)のものが入ります。

最後にこの目次の見栄えを整えます。そのためにはメニューの「書式」→「スタイルと書式設定」を選びます。すると次のWindowが現れます。

このWindowの下のハイライトされている部分で「索引スタイル」を選んでください。すると上のように目次1や2などのスタイルが現れます。

修正したいスタイルを選んで(ここでは目次3、レベル3に対応します)右クリックし、「変更」を選択します。

そして現れる上のWindowで例えば上のタブないなら「間隔」とか「行間」を自分の好きな設定に変更します。

するとこのように行間が詰まった目次が出来上がります。最初は、

このように行間が広かったですが、設定変更が出来ているのが分かります。

まずマスタードキュメントを開いて、上のWindowのようにメニューから「表示」→「ナビゲータ」で下のようなナビゲータWindowを開きます。

ここで一番上のファイルを選んで、右クリック→「挿入」→「インデックス」を選びます。一番上のファイルを選ぶのはそのファイルの文章の上に目次を設定するためです。別な場所にする場合には他のファイルや一番最後など所望のところを選んでください。

すると次の「目次と索引の挿入」Windowが開きます。ここでタイトルなどを設定してOKボタンを押します。

下の図のようにドキュメントに設定した目次が入ります。目次には段落スタイルが見出しn(nは1から10の整数)のものが入ります。

最後にこの目次の見栄えを整えます。そのためにはメニューの「書式」→「スタイルと書式設定」を選びます。すると次のWindowが現れます。

このWindowの下のハイライトされている部分で「索引スタイル」を選んでください。すると上のように目次1や2などのスタイルが現れます。

修正したいスタイルを選んで(ここでは目次3、レベル3に対応します)右クリックし、「変更」を選択します。

そして現れる上のWindowで例えば上のタブないなら「間隔」とか「行間」を自分の好きな設定に変更します。

するとこのように行間が詰まった目次が出来上がります。最初は、

このように行間が広かったですが、設定変更が出来ているのが分かります。

OpenOffice:Writer:マスタードキュメントでの章番号設定

マスタードキュメントを使っての章番号設定の話です。

マスタードキュメントでは、別に作った複数のファイルを入れ込んで1つのファイルのように見せることが出来ます。このとき章番号の設定などをそれぞれのファイルの設定でなく、統一した設定とすることが出来ます。

マスタードキュメントを開いて、メニューの「ツール」→「章番号付け」を選びます。

すると次のWindowが現れますので、それぞれの見出しに対して番号、総章数などを設定してください。

すると、元のファイルでの設定はアラビア数字の章番号だったものが、ローマ数字に統一されて出てきます。

マスタードキュメントでは、別に作った複数のファイルを入れ込んで1つのファイルのように見せることが出来ます。このとき章番号の設定などをそれぞれのファイルの設定でなく、統一した設定とすることが出来ます。

マスタードキュメントを開いて、メニューの「ツール」→「章番号付け」を選びます。

すると次のWindowが現れますので、それぞれの見出しに対して番号、総章数などを設定してください。

すると、元のファイルでの設定はアラビア数字の章番号だったものが、ローマ数字に統一されて出てきます。

OpenOffice:Writer:章番号など

Writerで章番号を自動で付けるには次のようにするようです。

まずこのようなファイルを作り、それぞれの段落にスタイルを決めます。スタイルで見出しn(nは1から10)とあるスタイルが章・節に対応します。ここでは上から順に、見出し1、見出し2、見出し3、見出し2、見出し3、見出し3と設定しました。そして、メニューの「書式」→「箇条書きと番号付け」を選びます。

すると下記のようなWindowが現れます。

このWindowのオプションタブの左側の「レベル」というのが見出しnのnに対応するもので見出し1ならレベル1を選択(マウスクリックでハイライト)、見出し2ならレベル2を選択、・・・という風にします。選択した状態で、上のWindowの真ん中の「番号付け」と「総レベル数」というのを修正していきます。下の図のように

「番号付け」を章番号として使いたいもの(例ではアラビア数字、他にA,B,Cとかローマ数字とかあります)を選択し、総レベル数を対応する見出し番号(見出しnならレベルn)にします。すると上の図の一番右側の部分のようにどのようになるかが表示されるので確認します。OKとすると下記のように章番号付きとなります。

2009年10月5日月曜日

IEEEのWebセミナー

IEEE SpectrumのWebinar(Web上のセミナー)がありました。

IEEE Webinars

ロボットや半導体などいろいろなセミナーを公開しているようです。まだやっていないのはリアルタイムで見れるようですが、終わったのはオンデマンドで見れるようです。無料の登録が必要です。

ロボットは、National Instrumentsがスポンサーをしていて、下記4回のシリーズです。

Robotics Series:

Episode I: Robotics 101 (Apr 2009)

Episode II: Episode II: Sense, Think & Act (Jun 2009) この回はすでに公開停止のようです。

Episode III: Robotics in Academia (Sept 2009)

Episode IV: Future of Robotics (Nov 12th 2009)

4回目のFuture of Roboticsでは下記のようにソフトウェアの開発システムについても言及するようです。

IEEE Webinars

ロボットや半導体などいろいろなセミナーを公開しているようです。まだやっていないのはリアルタイムで見れるようですが、終わったのはオンデマンドで見れるようです。無料の登録が必要です。

ロボットは、National Instrumentsがスポンサーをしていて、下記4回のシリーズです。

Robotics Series:

Episode I: Robotics 101 (Apr 2009)

Episode II: Episode II: Sense, Think & Act (Jun 2009) この回はすでに公開停止のようです。

Episode III: Robotics in Academia (Sept 2009)

Episode IV: Future of Robotics (Nov 12th 2009)

4回目のFuture of Roboticsでは下記のようにソフトウェアの開発システムについても言及するようです。

- Creating better (smaller, lighter, and more powerful) batteries

- Creating better (smaller, lighter, and more powerful) actuators

- Addressing the need for an industrial-grade, hardened, and richly supported software development system

2009年10月2日金曜日

2009年10月1日木曜日

Ruby:csvファイルの読み込み

Rubyでcsvファイルを読み込ませてみました。

require 'csv'

・・・・

a = CSV.readlines('hoge/foo.csv')

とすると a に2次元配列のような形で入ってくるので

a[i][j] i=0..n, j=0..m

のようにして各要素にアクセスできます。

require 'csv'

・・・・

a = CSV.readlines('hoge/foo.csv')

とすると a に2次元配列のような形で入ってくるので

a[i][j] i=0..n, j=0..m

のようにして各要素にアクセスできます。

2009年9月28日月曜日

OpenOffice:Math:数式エディタの選択ツール

OpenOfficeの数式エディタは直接コマンド入力していってももちろん数式を作成できますが、数式Window?から分数にするとか数学記号を入力することもできます。ただそのWindowを出すのが変なメニューになっているので分かりにくい(^^; 数式エディタのメニューの「表示」→「選択」で下のようなWindowが出ます。Window内の上の段のアイコン(+a/a+bなど)をクリックすると下の段に選択肢が出てくるのでこれを選べばよいです。

2009年9月27日日曜日

OpenOffice:Writer:マスタードキュメント

OpenOffice Writerでは複数の文書ファイルを扱うのにマスタードキュメントというものを使い、そこに複数の文書ファイルを挿入していきます。こうすれば長文を扱うときにいつも全体を読み込んで作業するのでなく、一部だけの文書について作業をすることが出来て、メモリなどに負荷をかけずにすみます。

さて、

Documentation/オープンオフィス3入門ガイド/Writer:効率よく文書を作る/長文ファイルを複数に分割/統合するマスタードキュメント

マスタードキュメントに文書を追加する

では文書ファイルを挿入するには

ナビゲータの挿入ボタンをクリックしたままにする→[ファイル]

と言っていますが、OpenOffice3.1でマスタードキュメントを作成すると、下の図のようなナビゲータが現れ、挿入ボタンというものが見当たりません。

の左上の「切り替え」ボタンを押すと、

のような画面が現れ、挿入ボタンも出てきますので、ここで挿入が出来るようです。ただ挿入ボタンは最初はしばらく押していないとファイルなどを選択するサブメニューが現れないようです。2回目からはすぐに出てくるようですが。

さて、

Documentation/オープンオフィス3入門ガイド/Writer:効率よく文書を作る/長文ファイルを複数に分割/統合するマスタードキュメント

マスタードキュメントに文書を追加する

では文書ファイルを挿入するには

ナビゲータの挿入ボタンをクリックしたままにする→[ファイル]

と言っていますが、OpenOffice3.1でマスタードキュメントを作成すると、下の図のようなナビゲータが現れ、挿入ボタンというものが見当たりません。

のような表示になります。ここで、

のような画面が現れ、挿入ボタンも出てきますので、ここで挿入が出来るようです。ただ挿入ボタンは最初はしばらく押していないとファイルなどを選択するサブメニューが現れないようです。2回目からはすぐに出てくるようですが。

2009年9月26日土曜日

OpenOffice:Writer:画像の表示が見えない

Wordで文字としてレイアウトされている画像をWriterに持って行くと、行の幅分しか画像が見えない(^^; 一度、右クリック→画像で「段落に」などを選択すると見えるようになる。「段落に」でレイアウト枠内の段落も指定できるのでWordのように「文字として」という選択は不要かもしれない。

2009年9月21日月曜日

BlogへのGoogle Mapの埋め込み

昨日、モントレーのGoogle Mapを埋め込みましたがその方法です。

まずGoogle Mapでモントレーの地図を開く。

ルート表示のために、始点で右クリックして「ここからのルート」を選択。

終点の上で右クリックして「ここへのルート」を選択。この位置は後で変更できるので大体でよい。

途中経由点上で右クリックして「ここを目的地とする」を選択。するとここが最終目的地になるので左のルート・乗換案内のところで順番を変更する。入れ替え方は左の方のAとかBという緑丸の部分の上にマウスカーソルを持っていくと、手のひらツールが現れるので、移動したい番号を左クリックします。すると手のひらが閉じた状態になるのでそのまま順番を変更したい位置にドラッグして離します。

経路が変なところは青いルートの上にマウスカーソルを持っていくと「ドラッグしてルートを変更」というツールチップとともに丸いマークが出るのでそれをドラッグして適当なルートになるように調整します。

A点やB点、丸い点はドラッグ出来ますので、微調整してください。どうしてもうまくいかないところ(昨日のA点やJ点あたり)もありますが(^^; それはあきらめましょう(^^;

最後に地図の位置決めです。

最後に地図の位置決めです。

図の右側にある「埋め込み地図のカスタマイズとプレビュー」をクリックします。すると次のようなカスタマイズWindowが出てきます。

一番上のカスタマイズでBlog内での地図の枠の表示サイズを設定し、2.プレビューで位置を決めます。適当な位置に来るように手のひらツールで動かしたり、地図の大きさを決めたりします。この1、2で決めると、3のところに埋め込み用のHTMLが出来ますので、これをコピーしてBlogに貼りつけると出来上がりです(^^V

2009年9月20日日曜日

モントレーからサンフランシスコ空港へ

モントレーは結構交通が不便でタクシーかリムジンでサンフランシスコ(SF)から行くか、モントレー空港からバスかというくらいしかないのかと思っていましたが、Airbusという乗合バスを見つけました。これだと1日11本、モントレー市内からサンフランシスコ空港(逆の空港→モントレーもあります)まで行ってくれます。僕はNorthWestに乗るからと言ったんですが、運転手さんがNorthWestは国内線しかないと思っていて国内線に下ろされるいうハプニングはありましたが、国際線ビルへも歩いて行けましたので問題なしでした。$45でモントレーから行けますのでお勧めかと。

スケジュールもほぼオンタイムでした。利用人数は多く、僕のは20人乗りくらいでしたがほぼ満員でした。

スケジュールもほぼオンタイムでした。利用人数は多く、僕のは20人乗りくらいでしたがほぼ満員でした。

モントレー

モントレーに行ってきました。サンフランシスコから車で2時間程度南に行ったところにあります。

大きな地図で見る

モントレー水族館や全米オープンが開かれるぺブルビーチゴルフコースで有名なところです。今回は(20年前と昨年行きました。)レンタサイクルを借りて半島を周ってみました。地図のAからMへの往復です。「車で行く」というルート検索ですので、実際の自転車の走った道とは少し違いますがほぼ正しいようです。地図のA地点から出発しました。

これが借りたレンタサイクル。前3段、後7段の快適な自転車です(^^V 1日(朝9時から夜8時まで)で$25でした。写真はLovers Point(地図B地点、いわゆる恋人岬ですか?)の公園にて。

続いて20年前に行ったAsilomar Conference Center(地図Dあたり)に向かいます。途中、前ギアを1速に落としたときにチェーンが外れてしまいましたが、かけ直してひた走ります。これ(左写真)でも十分見えにくいですが、なんか前が全然見えません。変だなと思ってメガネをはずしてみるとガラスにびっしり潮が(^^; 潮風で潮だらけになっていたようです。ふき取ってみてみたら霧はあるもののはっきり見えるようになりました(^^V

海岸にいたリス。人懐っこくて自転車にも上ってきます(^^;

20年前に初めて学会に来たAsilomar Conference Groundsの入り口。20年前にこんな感じの門から出て海岸線を歩いた思い出が蘇ります。地図D地点。

これは地図E地点を曲がったところにある17マイルドライブの入口。自動車は$9.25ですが、自転車は無料なので横をすっと通り過ぎます。

昼に近付くにつれ、快晴に(^^V Point Joe(地図F)を過ぎていよいよメイン目的地の一つBird Rock(地図G)です。 もともとは鳥だけだったようですが、鳥の糞などで富栄養化してアシカ・アザラシが進出してきたようです。岩にびっしり張り付いているのがアシカ・アザラシ・海鳥です(^^; ラッコもいることがあるそうですが、この日はここでは見られませんでした。Montereyの近くでは泳いでいましたが。

昼に近付くにつれ、快晴に(^^V Point Joe(地図F)を過ぎていよいよメイン目的地の一つBird Rock(地図G)です。 もともとは鳥だけだったようですが、鳥の糞などで富栄養化してアシカ・アザラシが進出してきたようです。岩にびっしり張り付いているのがアシカ・アザラシ・海鳥です(^^; ラッコもいることがあるそうですが、この日はここでは見られませんでした。Montereyの近くでは泳いでいましたが。

帰ってから飲んだFirestone Aleです。とても濃厚でおいしかった(^^V ビールの左奥に見えているのはパンにつけるオリーブ油とバルサミコ酢のお皿です。これもおいしいですね。オリーブ油だけで出るところと、組み合わせて出るところがあるようですが、モントレーでは組み合わせて出ていました。

帰ってから飲んだFirestone Aleです。とても濃厚でおいしかった(^^V ビールの左奥に見えているのはパンにつけるオリーブ油とバルサミコ酢のお皿です。これもおいしいですね。オリーブ油だけで出るところと、組み合わせて出るところがあるようですが、モントレーでは組み合わせて出ていました。

ありがとうございました。楽しくサイクリング出来ました(_o_)

大きな地図で見る

モントレー水族館や全米オープンが開かれるぺブルビーチゴルフコースで有名なところです。今回は(20年前と昨年行きました。)レンタサイクルを借りて半島を周ってみました。地図のAからMへの往復です。「車で行く」というルート検索ですので、実際の自転車の走った道とは少し違いますがほぼ正しいようです。地図のA地点から出発しました。

これが借りたレンタサイクル。前3段、後7段の快適な自転車です(^^V 1日(朝9時から夜8時まで)で$25でした。写真はLovers Point(地図B地点、いわゆる恋人岬ですか?)の公園にて。

続いて20年前に行ったAsilomar Conference Center(地図Dあたり)に向かいます。途中、前ギアを1速に落としたときにチェーンが外れてしまいましたが、かけ直してひた走ります。これ(左写真)でも十分見えにくいですが、なんか前が全然見えません。変だなと思ってメガネをはずしてみるとガラスにびっしり潮が(^^; 潮風で潮だらけになっていたようです。ふき取ってみてみたら霧はあるもののはっきり見えるようになりました(^^V

海岸にいたリス。人懐っこくて自転車にも上ってきます(^^;

20年前に初めて学会に来たAsilomar Conference Groundsの入り口。20年前にこんな感じの門から出て海岸線を歩いた思い出が蘇ります。地図D地点。

これは地図E地点を曲がったところにある17マイルドライブの入口。自動車は$9.25ですが、自転車は無料なので横をすっと通り過ぎます。

昼に近付くにつれ、快晴に(^^V Point Joe(地図F)を過ぎていよいよメイン目的地の一つBird Rock(地図G)です。 もともとは鳥だけだったようですが、鳥の糞などで富栄養化してアシカ・アザラシが進出してきたようです。岩にびっしり張り付いているのがアシカ・アザラシ・海鳥です(^^; ラッコもいることがあるそうですが、この日はここでは見られませんでした。Montereyの近くでは泳いでいましたが。

昼に近付くにつれ、快晴に(^^V Point Joe(地図F)を過ぎていよいよメイン目的地の一つBird Rock(地図G)です。 もともとは鳥だけだったようですが、鳥の糞などで富栄養化してアシカ・アザラシが進出してきたようです。岩にびっしり張り付いているのがアシカ・アザラシ・海鳥です(^^; ラッコもいることがあるそうですが、この日はここでは見られませんでした。Montereyの近くでは泳いでいましたが。Lone Cypress(地図I)を通り過ぎて、やってきましたPebble Beach ゴルフ場(地図Jくらい)。売店などもあり、ゆったりした空気が流れていました。

そしてついに到着、クリント・イーストウッドが元市長をやっていたというCarmel市(地図KからM)。このような感じのいい家が立ち並んでいます。芸術家がたくさん住んでいるそうです。右はCarmelの白い砂浜。

帰りは地図MからAへ逆に進みました。山の中を走るという手もあったのですが、やはり海沿いが気持よかったので。かなりアップダウンもありましたが、21段変速のおかげで割と楽に走れました(^^V 行程は普通に走れば多分片道2時間前後かと思います。トイレもLovers PointやBird Rockなど要所要所にありますので、安心して出かけられます。

帰ってから飲んだFirestone Aleです。とても濃厚でおいしかった(^^V ビールの左奥に見えているのはパンにつけるオリーブ油とバルサミコ酢のお皿です。これもおいしいですね。オリーブ油だけで出るところと、組み合わせて出るところがあるようですが、モントレーでは組み合わせて出ていました。

帰ってから飲んだFirestone Aleです。とても濃厚でおいしかった(^^V ビールの左奥に見えているのはパンにつけるオリーブ油とバルサミコ酢のお皿です。これもおいしいですね。オリーブ油だけで出るところと、組み合わせて出るところがあるようですが、モントレーでは組み合わせて出ていました。最後にこのサイクリングへの貴重な資料を提供していただいたURLを2つ。

Monterey - 17-Mile Drive - Carmel - Monterey

街/観光地 - モントレー -ありがとうございました。楽しくサイクリング出来ました(_o_)

2009年9月16日水曜日

BART:サンフランシスコの電車

サンフランシスコに着いて空港からBARTで市内まで移動しました。BARTの切符を買おうとしたところPowel Streetまで$8.1なのですが、10セントと$20を入れても二人分のチケットしか買えるような表示にならない。$20.1と表示されてから$1ずつボタンで減らしていくんですが、$16.1になったところで二人分買えないからだめといわれます(^^; 非常に悩みつつ周りを見回しても$20で買ってる人はいないようで分かりません。仕方がないのでチケット売り場で買おうと思って聞いてみたら「券売機で買え」といわれます。「$20が使えない」というと、横に両替機があるからそれで$5を4枚出して買いなさいということでした(^^; ようやく解決。両替機が券売機7に対して、1台くらいしかなく見逃してました。疲れた(^^; 写真は左(あるいは上)が券売機で右(あるいは下)が両替機です。

NorthWest:お酒が無料だった(^^V

一昨日、NorthWestでサンフランシスコに来ました。なんとエコノミーもお酒(ビールとワイン)が無料になっていました。今まではANAやJALは無料だけどアメリカ系航空会社は有料だったのですが。デルタとくっついて、日本対抗なのでしょうか? 日本発着路線だけだそうです(^^;

2009年9月5日土曜日

Firefox:表示が遅い2

Firefox:表示が遅いで一度表示速度は直ってたんですが、また遅くなりました。またアドオンを全部無効にしてみましたが、今度は直らない(^^; 遅くなってくると開けないページも出てきます。たとえばYahoo プロ野球とか。このページが真っ白で出てきます。

いろいろ試して最後にFoxyProxyのメニューにFoxyProxyを完全に無効にする というのがあったのでやってみたところ表示速度が戻りました。それからFoxyProxyをまた設定しても今のところは普通の速度で動いているようです。またYahoo プロ野球も見えます。なんなんだ(^^;

いろいろ試して最後にFoxyProxyのメニューにFoxyProxyを完全に無効にする というのがあったのでやってみたところ表示速度が戻りました。それからFoxyProxyをまた設定しても今のところは普通の速度で動いているようです。またYahoo プロ野球も見えます。なんなんだ(^^;

OpenOffice:Writer:ヘッダーの設定

Writerではヘッダーの設定はメニューの 挿入→ヘッダ で標準とかを選んで設定します。このときに1ページ目だけにヘッダーを入れたいということがあります。その場合、Wordではdifferent first pageなどの項目があったように思うのですが、OpenOfficeではちょっと違うやり方をしないといけません。OpenOfficeではまず1ページ目を1ページ目だと人が認識させないといけないようで、その手順は 書式→スタイルと書式設定 でDialogの上の方に出ているアイコンからページスタイルを選びます。そうしておいて下に出ている 最初のページ を選びます。こうすることでそのページが最初のページという認識がWriterに出来るようです。最初のページを選択して、ダブルクリックかEnterで最初のページになるようです。

この状態で今度はヘッダの設定をします。挿入→ヘッダ→最初のページ とすると最初のページの上の方にヘッダを入力できるようになりますので、ここへ入力します。

この状態で今度はヘッダの設定をします。挿入→ヘッダ→最初のページ とすると最初のページの上の方にヘッダを入力できるようになりますので、ここへ入力します。

2009年9月3日木曜日

Ruby:[BUG] object allocation during garbage collection phase 対策

以前、

Ruby:[BUG] object allocation during garbage collection phase

について書いたのですが、根本的な解決策が見当たりません。それでGarbage Collectionが悪いというわけでリファレンスマニュアルを参照して、上のBUGが出るあたりを

Ruby:[BUG] object allocation during garbage collection phase

について書いたのですが、根本的な解決策が見当たりません。それでGarbage Collectionが悪いというわけでリファレンスマニュアルを参照して、上のBUGが出るあたりを

GC.disable ガーベージコレクトを禁止

GC.enable ガーベージコレクトを許可で囲んでみました。とりあえず今のところは無事動いているようです。 ということでwin32oleとは関係ないのか?

2009年9月2日水曜日

OpenOffice.org 3.1.1日本語版

OpenOffice.org 3.1.1日本語版がリリースされていました。Bugフィックスくらいなのかもしれませんが、「新しいとソフトを落とすんですよ。」じゃないけど落としてしまいました。が、結局、ヘルプ→更新のチェック とするとしばらくして、「更新のチェックに失敗しました。」と出てきます。こちらはバグ何でしょうか? インターネットの設定とかちゃんとやってると思うんですが・・・

2009年9月1日火曜日

2009年8月31日月曜日

BrooksのPresentation

Rodoney BrooksのPresentationを見つけました。

新しく興したHeartland Roboticsで人と共存できるロボットの開発を行っているそうです。現代AIの一つの潮流である身体性のきっかけとなったSubsumption Architectureを開発し、またiRobotでRoombaを開発したBrooksですので、産業用ロボットへの新しい風を吹き込んでくれるものと期待しています。

でも、昔は・・・な感じでしたが、今ではいいおじさんになりましたねえ(^^;

新しく興したHeartland Roboticsで人と共存できるロボットの開発を行っているそうです。現代AIの一つの潮流である身体性のきっかけとなったSubsumption Architectureを開発し、またiRobotでRoombaを開発したBrooksですので、産業用ロボットへの新しい風を吹き込んでくれるものと期待しています。

でも、昔は・・・な感じでしたが、今ではいいおじさんになりましたねえ(^^;

2009年8月30日日曜日

洗濯機修理失敗(^^;

洗濯機が回転時に轟音を発するようになったので

洗濯機の修理

ベルト緩み調整・ベルト交換

などを参考に修理するつもりでしたが、横倒ししてびっくり。なんと世界初の直接駆動(Direct Drive)方式の洗濯機でした(^^; よってベルト調整などは出来ず、掃除だけして戻しました(^^;

洗濯機の修理

ベルト緩み調整・ベルト交換

などを参考に修理するつもりでしたが、横倒ししてびっくり。なんと世界初の直接駆動(Direct Drive)方式の洗濯機でした(^^; よってベルト調整などは出来ず、掃除だけして戻しました(^^;

2009年8月29日土曜日

2009年8月25日火曜日

Firefox:places.sqliteの最適化アドオン も一つ

と思ったら、こんなのもありました(^^;

Vacuum Places Improved

若干Improveしていて、指定回Firefoxを立ち上げるごとに自動的に圧縮するとか、何回かFirefoxが立ち上がるまでアイコンを見せないとか出来ます。とはいえ

Vacuum Places

でも指定回立ち上げごとの圧縮がないだけですが。

で、Vacuum Placesで圧縮後、Vacuum Places ImprovedをかけてみましたがImproveはしませんでした(^^; 性能は同じ?

Vacuum Places Improved

若干Improveしていて、指定回Firefoxを立ち上げるごとに自動的に圧縮するとか、何回かFirefoxが立ち上がるまでアイコンを見せないとか出来ます。とはいえ

Vacuum Places

でも指定回立ち上げごとの圧縮がないだけですが。

で、Vacuum Placesで圧縮後、Vacuum Places ImprovedをかけてみましたがImproveはしませんでした(^^; 性能は同じ?

Firefox:places.sqliteの最適化アドオン

窓の杜に

肥大化した「Firefox」の内部データベースをボタン一発で最適化「Vacuum Places」

というのがあったので試してみました。最近とても立ち上がりが遅くなっていたので。結果、データベースplaces.sqliteは157MBから117MBへと40MBほど小さくなり、立ち上がりも気のせいかもしれませんが速くなったようです(^^V

places.sqlite はVistaでは

C:\Users\(ユーザ名)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\(ややこしいフォルダ名)

の中にあります。

使い方はインストールしてFirefoxを再立ち上げするとステータスバー(Firefoxの下部に出てるやつです)の右側にギアのようなマーク(このページにあるマークです)が出ているので、これをクリックするか、右クリックして’Vacuum Places Now'を選択するかです。しばらくすると圧縮終了のメッセージが出ます。それまではFirefoxは無反応状態です。

肥大化した「Firefox」の内部データベースをボタン一発で最適化「Vacuum Places」

というのがあったので試してみました。最近とても立ち上がりが遅くなっていたので。結果、データベースplaces.sqliteは157MBから117MBへと40MBほど小さくなり、立ち上がりも気のせいかもしれませんが速くなったようです(^^V

places.sqlite はVistaでは

C:\Users\(ユーザ名)\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\(ややこしいフォルダ名)

の中にあります。

使い方はインストールしてFirefoxを再立ち上げするとステータスバー(Firefoxの下部に出てるやつです)の右側にギアのようなマーク(このページにあるマークです)が出ているので、これをクリックするか、右クリックして’Vacuum Places Now'を選択するかです。しばらくすると圧縮終了のメッセージが出ます。それまではFirefoxは無反応状態です。

2009年8月24日月曜日

Ruby, wxRubyバージョンアップ

以前、wxRubyをRuby1.9で利用しようとしたらエラーが出て挫折していました。多分、'wx'ライブラリが利用できないよというようなエラーだったと思います。今日はここからwxruby-2.0.0-x86-mingw32.gemを落としてgem install wxruby-2.0.0-x86-mingw32.gem とインストールしようとしました。ようやく、おびただしいなんとか.dllがないという警告を1つ1つdllをダウンロードして切り抜け、さあっ、と思ったら最後に

プロシージャエントリポイント rl_vi_editing_modeがダイナミックリンクライブラリreadline.dllから見つかりませんでした。

なんですか、これは(^^; ついにあきらめ先ほどのホームページから今度はmingw32-ruby-1.9.1-wxruby-2.0.0-setup.exeをダウンロードして、インストール。無事インストールできましたが、こっちはwxRubyの下にRuby1.9がインストールされるようです。が、まあとにかくRuby1.9でwxRubyが使えるようにはなりました。

2009年8月22日土曜日

Ruby:’(シングルクォーテーション)と”(ダブルクォーテーション)の違い

いままであまり意識してなかったんですが、メッセージボックスに2行のメッセージを入れようとしてシングルクォーテーションでは改行がうまくはいらなかったので分かりました(^^;

msg1 = 'abc'

msg2 = 'def'

msg = msg1+'\n'+msg2

Wx::MessageDialog.new(nil, msg, 'Message', Wx::OK | Wx::CANCEL)

だと メッセージが

abc\ndef

としかなりませんが、ダブルクォーテーションを使う(msg = msg1+"\n"+msg2)と

abc

def

となります。

すでにFAQのようです(^^; というより仕様か。

【Ruby】Hello World(文字列出力)

実行速度にも変わりはないとか。

msg1 = 'abc'

msg2 = 'def'

msg = msg1+'\n'+msg2

Wx::MessageDialog.new(nil, msg, 'Message', Wx::OK | Wx::CANCEL)

だと メッセージが

abc\ndef

としかなりませんが、ダブルクォーテーションを使う(msg = msg1+"\n"+msg2)と

abc

def

となります。

すでにFAQのようです(^^; というより仕様か。

[Ruby]シングルクォートとダブルクォートの違い

【Ruby】Hello World(文字列出力)

実行速度にも変わりはないとか。

Rubyのシングルクォートとダブルクォートは、実行速度には差が無い

RubyでExcel操作:Cellの属性設定

Excelのセルの属性の設定方法。

sheet は現在のActiveSheet。

sheet.Range(’A1').Value = ’abc' #値の設定

sheet.Range(’A1').Interior.ColorIndex = 8 # 色の設定 light blue

sheet.Range(’A1').HorizontalAlignment = ExcelConst::XlCenter # 水平配置

sheet.Range(’A1').VerticalAlignment = ExcelConst::XlCenter # 垂直配置

sheet.Range(’A1').NumberFormatLocal = "0_ " # 数値出力フォーマット

設定する値の詳細はExcelでマクロで記録して確かめるか、Microsoft Excel Constants [Excel 2003 VBA Language Reference]を参照してください。

sheet は現在のActiveSheet。

sheet.Range(’A1').Value = ’abc' #値の設定

sheet.Range(’A1').Interior.ColorIndex = 8 # 色の設定 light blue

sheet.Range(’A1').HorizontalAlignment = ExcelConst::XlCenter # 水平配置

sheet.Range(’A1').VerticalAlignment = ExcelConst::XlCenter # 垂直配置

sheet.Range(’A1').NumberFormatLocal = "0_ " # 数値出力フォーマット

設定する値の詳細はExcelでマクロで記録して確かめるか、Microsoft Excel Constants [Excel 2003 VBA Language Reference]を参照してください。

RubyでExcel操作:Cellの直接アクセス

がんばって文字変換などでセル位置を計算したと思ったら

sheet.Cells(50,1).Value = 'abc'

で、直接セルの行番号、列番号指定でアクセスできることが判明(^^;

sheet.Cells(50,1).Value = 'abc'

で、直接セルの行番号、列番号指定でアクセスできることが判明(^^;

2009年8月20日木曜日

RubyでExcel操作:Cell位置制御のための文字変換

ExcelのCell位置をRubyから制御するにはExcelのセル番号?の'A1'とかを指定しないといけません。数値で(1,1)とか指定できそうなものですが、いまだに出来ておりません(^^; 数値で指定できないと'A1'などを添え字として使わなければなりませんが、これをデータ数に応じて増やしていくには足し算をしないといけません。'A1'の5列先は'F1'だとかいう計算ですが、文字のままでは足し算できません。そこで

ASCII文字をコード値に(コード値をASCII文字に)変換する

にあるようにコード値を使って計算します。'A'のコード値に1を足すと’B’となります。すなわち

col = 'A'

col = (col[0] + 1).chr #->'B'

のような感じです。

’A1'から列を増やしていくには、

col = 'A'

col = (col[0]+1).chr # calculate column number

cellNo = col + '1'

となります。

さらに’Z1’まで行くと、次は’AA1’となりますので、26のmoduloを使って対応する必要があります。

もっと簡単な方法はないのでしょうか?

Excelの列数制限

RubyからExcelを使っているとどんどん列数が増えていきました(^^; ところがあるところに来ると列が増えない(^^; で、調べましたら以下のようになっていました。

Excel 2003 Excel 2007

列数 256(28) 16,384(214)

行数 65,536(216) 1,048,576(220)

だそうで(^^;

OpenOffice 3.XのCalcでは列数1024、行数65,536だそうだ。

とはいえ、OpenOfficeでwin32oleを使うのもいまさら大変なのでとりあえずExcel2003で行くか・・・

2009年8月16日日曜日

RubyでExcel操作:関連URL

備忘録としてさらにいくつかの参考URLを。

みなさんに参照されている RubyでExcel はリンク切れなのでアーカイバで見つける。

jiヒヒeの日記

pure Ruby の Excelファイル操作ライブラリ - Spreadsheet

Spreadsheet スプレッドシートを一般的に扱うライブラリらしい

[Ruby] Excel ファイルの内容を Ruby を使って高速取得する

RubyでExcelのWorkSheetを追加する。

おいおい見ていこうと思います。

みなさんに参照されている RubyでExcel はリンク切れなのでアーカイバで見つける。

jiヒヒeの日記

pure Ruby の Excelファイル操作ライブラリ - Spreadsheet

Spreadsheet スプレッドシートを一般的に扱うライブラリらしい

[Ruby] Excel ファイルの内容を Ruby を使って高速取得する

RubyでExcelのWorkSheetを追加する。

おいおい見ていこうと思います。

2009年8月15日土曜日

RubyでExcel操作

win32oleを利用するとRubyやPython、JavaなどからOfficeなどのWindowsアプリケーションが操作できます。ExcelをRubyから使いたいと思い、いろいろやってみました。なかなかまとまった資料が見つからないのですが、下記のURLにはかなりお世話になりました。後は手探りですね(^^;

Win32OLE 活用法 【第 1 回】 Win32OLE ことはじめ

VBA より便利で手軽 Excel 操作スクリプト言語「Ruby」へのお誘い

Ruby による Win32OLE プログラミング

Ruby on Windows

それからExcel関連の定数表は

Microsoft Excel Constants [Excel 2003 VBA Language Reference]

また実際にExcelで操作をマクロに記録し、そのマクロを見てみると下記のようになっています。

Sub Macro1()

'

' Macro1 Macro

' マクロ記録日 : 2009/8/15 ユーザー名 :

'

Selection.TickLabels.AutoScaleFont = True

With Selection.TickLabels.Font

.Name = "MS Pゴシック"

.FontStyle = "標準"

.Size = 11.25

.Strikethrough = False

.Superscript = False

.Subscript = False

.OutlineFont = False

.Shadow = False

.Underline = xlUnderlineStyleNone

.ColorIndex = 3

.Background = xlOpaque

End With

End Sub

これはExcelでチャートの座標軸を設定したりした結果のVBAスクリプトなのですが、ここからなんやかんや推定して、やってみました。ファイルを読み込んで、その5列目、6列目のデータをx、y座標値として散布図を描いたものです。VBAの赤字がRubyでは下記の赤字になるようですね。どこを大文字にしてどこが小文字かなどがまだいまいち完全に理解できていません。

require 'win32ole'

class ExcelConst

end

# Start up Excel

excel = WIN32OLE.new('Excel.Application')

#load the excel constants

WIN32OLE.const_load(excel, ExcelConst)

excel.visible = false

# Open a file

book = excel.Workbooks.Open(File::expand_path(file)

#ワークシートの指定

sheetInput = book.Worksheets(1)

#グラフ領域の指定

graphInput = sheetInput.ChartObjects.Add(380,50,500,500)

#チャートの生成

chartInput = graphInput.Chart

#散布図の指定

chartInput['ChartType'] = ExcelConst::XlXYScatter #with XlXYScatter's x capitalized

chartInput.HasLegend = false

#Chartのデータの設定

chartInput.SetSourceData(sheetInput.Range('E1:F'+inputData.length.to_s))

#Chartのタイトルの設定

chartInput.HasTitle = true

chartInput.ChartTitle.Characters.Text = 'ABC'

chartInput.ChartTitle.Font.Name = 'Verdana'

chartInput.ChartTitle.Font.Size = 16

chartInput.ChartTitle.Font.Bold = true

chartInput.ChartTitle.Font.ColorIndex = 5 # Blue

#Chartの軸の設定

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).tickLabels.font['Background'] = ExcelConst::XlOpaque

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).tickLabels.font['ColorIndex'] = 3 # red

chartInput.Axes(ExcelConst::XlCategory).minimumScale = (xmin/100).floor*100 #このXLCategoryがx軸のようだ

chartInput.Axes(ExcelConst::XlCategory).maximumScale = (xmax/100).ceil*100

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).minimumScale = (ymin/100).floor*100 #このXLValueがy軸のようだ

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).maximumScale = (ymax/100).ceil*100

excel.visible = true

Win32OLE 活用法 【第 1 回】 Win32OLE ことはじめ

VBA より便利で手軽 Excel 操作スクリプト言語「Ruby」へのお誘い

Ruby による Win32OLE プログラミング

Ruby on Windows

それからExcel関連の定数表は

Microsoft Excel Constants [Excel 2003 VBA Language Reference]

また実際にExcelで操作をマクロに記録し、そのマクロを見てみると下記のようになっています。

Sub Macro1()

'

' Macro1 Macro

' マクロ記録日 : 2009/8/15 ユーザー名 :

'

Selection.TickLabels.AutoScaleFont = True

With Selection.TickLabels.Font

.Name = "MS Pゴシック"

.FontStyle = "標準"

.Size = 11.25

.Strikethrough = False

.Superscript = False

.Subscript = False

.OutlineFont = False

.Shadow = False

.Underline = xlUnderlineStyleNone

.ColorIndex = 3

.Background = xlOpaque

End With

End Sub

これはExcelでチャートの座標軸を設定したりした結果のVBAスクリプトなのですが、ここからなんやかんや推定して、やってみました。ファイルを読み込んで、その5列目、6列目のデータをx、y座標値として散布図を描いたものです。VBAの赤字がRubyでは下記の赤字になるようですね。どこを大文字にしてどこが小文字かなどがまだいまいち完全に理解できていません。

require 'win32ole'

class ExcelConst

end

# Start up Excel

excel = WIN32OLE.new('Excel.Application')

#load the excel constants

WIN32OLE.const_load(excel, ExcelConst)

excel.visible = false

# Open a file

book = excel.Workbooks.Open(File::expand_path(file)

#ワークシートの指定

sheetInput = book.Worksheets(1)

#グラフ領域の指定

graphInput = sheetInput.ChartObjects.Add(380,50,500,500)

#チャートの生成

chartInput = graphInput.Chart

#散布図の指定

chartInput['ChartType'] = ExcelConst::XlXYScatter #with XlXYScatter's x capitalized

chartInput.HasLegend = false

#Chartのデータの設定

chartInput.SetSourceData(sheetInput.Range('E1:F'+inputData.length.to_s))

#Chartのタイトルの設定

chartInput.HasTitle = true

chartInput.ChartTitle.Characters.Text = 'ABC'

chartInput.ChartTitle.Font.Name = 'Verdana'

chartInput.ChartTitle.Font.Size = 16

chartInput.ChartTitle.Font.Bold = true

chartInput.ChartTitle.Font.ColorIndex = 5 # Blue

#Chartの軸の設定

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).tickLabels.font['Background'] = ExcelConst::XlOpaque

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).tickLabels.font['ColorIndex'] = 3 # red

chartInput.Axes(ExcelConst::XlCategory).minimumScale = (xmin/100).floor*100 #このXLCategoryがx軸のようだ

chartInput.Axes(ExcelConst::XlCategory).maximumScale = (xmax/100).ceil*100

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).minimumScale = (ymin/100).floor*100 #このXLValueがy軸のようだ

chartInput.Axes(ExcelConst::XlValue).maximumScale = (ymax/100).ceil*100

excel.visible = true

Ruby:多次元配列

Rubyでは直接多次元配列を下記のように扱うことは出来ないようです。

a = Array.new(10,5)

のように10行5列の配列を作ろうと思うと、上のやり方では出来ない。ので、ちょっと面倒ですが、1次元配列の中に1次元配列を入れてやるように次のようにやればできるようです。

a = Array.new(10)

a.each_index{ |y|

a[y] = Array.new(5)

}

初期化したければ、

a = Array.new(10)

a.each_index{ |y|

a[y] = Array.new(5, 0) # 0で初期化

}

とします。

このようにすればあとは

a[i][j]

というようなアクセスが出来るようになります。

a = Array.new(10,5)

のように10行5列の配列を作ろうと思うと、上のやり方では出来ない。ので、ちょっと面倒ですが、1次元配列の中に1次元配列を入れてやるように次のようにやればできるようです。

a = Array.new(10)

a.each_index{ |y|

a[y] = Array.new(5)

}

初期化したければ、

a = Array.new(10)

a.each_index{ |y|

a[y] = Array.new(5, 0) # 0で初期化

}

とします。

このようにすればあとは

a[i][j]

というようなアクセスが出来るようになります。

wxRuby

wxRuby自身の話を書いていませんでした(^^; wxRubyの日本語の解説はこちら。wxRubyはwxWidgetsをRubyから使うためのライブラリです。wxWidgetsはC++で書かれたクロスプラットフォームなwidget(要はGUIの部品)で、Win32, Mac OS X, Linuxなどに対応し、C++, Python, Ruby, Perl, C#/.NET などの言語で使えるライブラリです。クロスプラットフォームかつ多言語対応なので作ったGUIを他のプラットフォームや言語でも簡単に使えるという期待があります。

またwxWidgetsはXRCというXMLであらわされたリソースファイルに落とし込めますので、GUI(見かけ)とコードをかなりな程度切り離して管理することができるようになります。ソフト開発のときにはGUIの見た目を作り、それをXRCに落としてGUIの処理側のソフトから読み込んで、各部品と処理を関係づけるような開発となります。GUIの見た目の開発ツールとしてはwxGladeやVisualWxなどがあります。僕はVisualWxを使っていますが、開発が2007年で止まっているようなのが心配です。

またwxWidgetsはXRCというXMLであらわされたリソースファイルに落とし込めますので、GUI(見かけ)とコードをかなりな程度切り離して管理することができるようになります。ソフト開発のときにはGUIの見た目を作り、それをXRCに落としてGUIの処理側のソフトから読み込んで、各部品と処理を関係づけるような開発となります。GUIの見た目の開発ツールとしてはwxGladeやVisualWxなどがあります。僕はVisualWxを使っていますが、開発が2007年で止まっているようなのが心配です。

2009年8月14日金曜日

wxRuby: ディレクトリの選択

wxRubyではディレクトリの選択Windowを作るには

Wx::DirDialog

を使う。

dirDialog = DirDialog.new(frame, message = "Choose a directory")

# defaultPath = "",

# "",

# pos = DEFAULT_POSITION,

# size = DEFAULT_SIZE,

# name = "DirCtrl")

dirDialog.show_modal #dialog windowの表示

puts dirDialog.get_path #選択されたディレクトリ名の表示

とりあえずこれで選択Windowが出るようになりました。frameはこのWindowの親Windowです。

Wx::DirDialog

を使う。

dirDialog = DirDialog.new(frame, message = "Choose a directory")

# defaultPath = "",

# "",

# pos = DEFAULT_POSITION,

# size = DEFAULT_SIZE,

# name = "DirCtrl")

dirDialog.show_modal #dialog windowの表示

puts dirDialog.get_path #選択されたディレクトリ名の表示

とりあえずこれで選択Windowが出るようになりました。frameはこのWindowの親Windowです。

2009年8月13日木曜日

Eclipse: Dynamic Languages Toolkit

EclipseのDynamic Languages Toolkit(DLTK)というものを見つけインストールしてみました。Eclipse v3.3まではRDT(Ruby Development Tools)というツールがあったんですが、3.4になってAptanaというWeb統合開発ツールにRDTが統合されてしまい、これはこれで便利なんですが、しょっちゅう眼前になぜか現れるし(^^; ということで困っておりました。

DLTKにはPythonやRuby、Perl、PHPなどの開発ツールが含まれるようです。DLTKサイトからよくわからないのでまず下の方のBundlesのAll-in-oneをダウンロードして入れてみました。入れ方はzipを展開して出来たeclipseフォルダの中のpluginsとfeaturesフォルダを使っているEclipseのフォルダにコピーします。すでにpluginsとfeaturesフォルダがあるので「統合しますか?」と聞いてくるので統合します。これでOKです。

で、立ち上げましたがRubyのエディタが入っていないし、Rubyプロジェクトも作れるようになりません。それでDLTKサイトからAll-in-oneだけでなくRuby IDEというのもダウンロードしてみました。それでもちゃんとならなかったんですが、何度か立ち上げなおすと、なんと、ちゃんとRubyを認識するようになっていました。何がよかったんでしょうか? ということでまあRubyの開発が出来るようになりました(^^V

DLTKにはPythonやRuby、Perl、PHPなどの開発ツールが含まれるようです。DLTKサイトからよくわからないのでまず下の方のBundlesのAll-in-oneをダウンロードして入れてみました。入れ方はzipを展開して出来たeclipseフォルダの中のpluginsとfeaturesフォルダを使っているEclipseのフォルダにコピーします。すでにpluginsとfeaturesフォルダがあるので「統合しますか?」と聞いてくるので統合します。これでOKです。

で、立ち上げましたがRubyのエディタが入っていないし、Rubyプロジェクトも作れるようになりません。それでDLTKサイトからAll-in-oneだけでなくRuby IDEというのもダウンロードしてみました。それでもちゃんとならなかったんですが、何度か立ち上げなおすと、なんと、ちゃんとRubyを認識するようになっていました。何がよかったんでしょうか? ということでまあRubyの開発が出来るようになりました(^^V

2009年8月8日土曜日

Python

昔はPythonを使ってましたが、今はRubyの方を使ってます。RubyはREXMLでXMLを簡単に扱えるし、dRubyという分散オブジェクトも標準で抱えているのでとっても使いやすいのです。Pythonにも分散オブジェクトなどに対応した拡張があるようですが、以前調べた時にはあまり開発が活発でないようでした。今日、再度調べたら開発もそこそこのようでしたので書いておきます。

Pyro 分散オブジェクト

Pyro Python Roboticsというのもあるようです(^^;

Python(x,y) 科学向け数値計算・データ解析・データビジュアライゼーション

Parallel Python 並列処理の枠組み

以上、OpenRTM-aist-Pythonを使う機会があったので調べてみました。

Pyro 分散オブジェクト

Pyro Python Roboticsというのもあるようです(^^;

Python(x,y) 科学向け数値計算・データ解析・データビジュアライゼーション

Parallel Python 並列処理の枠組み

以上、OpenRTM-aist-Pythonを使う機会があったので調べてみました。

Firefox:表示が遅い

やたら遅かったFirefoxの表示ですが、一度ほとんどのアドオンを無効にして、それから再度有効にしてみたところ以前の快適な表示速度に戻りました。またリンクをクリックしても真っ白なページが出たりしてましたが、これも治ってちゃんとページの表示が見えるようになりました。何が悪かったんでしょう(^^;

たまたまIEのProxy設定を変えていたのでもしかしたらFoxyProxyやIEtabなどProxyやIEと関係するアドオンが悪さしてたのでしょうか? でもそれならぜんぜん表示できなかったりするはずですよね。実際、IEのProxy設定を変えてもう1度トライしてみましたが普通に表示されています(^^;

たまたまIEのProxy設定を変えていたのでもしかしたらFoxyProxyやIEtabなどProxyやIEと関係するアドオンが悪さしてたのでしょうか? でもそれならぜんぜん表示できなかったりするはずですよね。実際、IEのProxy設定を変えてもう1度トライしてみましたが普通に表示されています(^^;

2009年8月6日木曜日

2009年8月1日土曜日

バドミントン

10年ぶりにバドミントン。打った後、ホームポジションにまったく戻れません。ハイクリアで上を向きすぎて首が痛いです(^^;

参考URLを 明日のために その1 として(^^;

http://www.hmabad2.net/index.html

http://www.sportsclick.jp/badminton/backnumber.html

http://www.ultra-bad.net/senryaku.html

http://www.badminton.ac/skill.html

http://www.sbmgd.com/index.html

参考URLを 明日のために その1 として(^^;

http://www.hmabad2.net/index.html

http://www.sportsclick.jp/badminton/backnumber.html

http://www.ultra-bad.net/senryaku.html

http://www.badminton.ac/skill.html

http://www.sbmgd.com/index.html

2009年7月28日火曜日

Pocket Visual Dictionary

1日3分脱「日本人英語」レッスンで読んでからちょっと気になっていた辞書Pocket Visual Dictionaryを買いました(^^V 出版社dorling kindersley booksのページで数ページほど中身をみることができます。宇宙、動物、植物などの15分野300項目くらいについて見開きで説明があります。そこにイラストや写真が入っていて、その各部の名称が書かれているという構成です。カラフルで見ていて楽しい辞書ですね。「これって英語でどういうの?」というときに調べるのにいいでしょう。購入したのは2004年発行のもののようですが、テニスの項目の写真がサバティーニなのが懐かしかったです(^^V

2009年7月24日金曜日

2009年7月22日水曜日

A Roadmap for US Robotics - From Internet to Robotics

A Roadmap for US Robotics - From Internet to Robotics - という報告書を見つけました。日本なら From IT to RT となるのでしょうが、意識しているのでしょうか(^^; 報告書中でもRTとはいわずrobotechと言っているのも面白いです。

この報告書に関して2009/5/21にアメリカ連邦議会でプレゼンし、国の政策として高齢者社会や製造に使えるロボット開発が大切だと提言したそうです。CCC(The Computing Community Consortium)というところがスポンサーとなって著名なロボット学者や民間のロボット研究者140名に今後のアメリカのロボット開発のロードマップをまとめています。アメリカは軍事ロボットは進んでいるが、その他の分野ではヨーロッパ、アジア、オーストラリアに後れをとりつつあるという危機感から、製造・医用・サービス・Emerging Technologiesの4分野についてまとめています。CCCというのは、

The CCC is broadly inclusive of the computing research community. Any computing researcher who wishes to be involved is encouraged to be involved.

ところだそうですが、報告書に名を連ねているのは僕の見覚えのある名前だけでも、

Russell Taylor - Johns Hopkins University

Mark Cutkosky - Stanford University

Gary Bradski - Willow Garage

Ken Goldberg - UC Berkeley

Neville Hogan - Massachusetts Institute of Technology

Cynthia Breazeal - Massachusetts Institute of Technology

H. Harry Asada - Massachusetts Institute of Technology

John M. Hollerbach - University of Utah

Steven M. LaValle - University of Illinois

Matthew T. Mason - Carnegie Mellon University

などなど、また議会へのプレゼンにはBrooksの名前も見えます。

この報告書に関して2009/5/21にアメリカ連邦議会でプレゼンし、国の政策として高齢者社会や製造に使えるロボット開発が大切だと提言したそうです。CCC(The Computing Community Consortium)というところがスポンサーとなって著名なロボット学者や民間のロボット研究者140名に今後のアメリカのロボット開発のロードマップをまとめています。アメリカは軍事ロボットは進んでいるが、その他の分野ではヨーロッパ、アジア、オーストラリアに後れをとりつつあるという危機感から、製造・医用・サービス・Emerging Technologiesの4分野についてまとめています。CCCというのは、

The CCC is broadly inclusive of the computing research community. Any computing researcher who wishes to be involved is encouraged to be involved.

ところだそうですが、報告書に名を連ねているのは僕の見覚えのある名前だけでも、

Russell Taylor - Johns Hopkins University

Mark Cutkosky - Stanford University

Gary Bradski - Willow Garage

Ken Goldberg - UC Berkeley

Neville Hogan - Massachusetts Institute of Technology

Cynthia Breazeal - Massachusetts Institute of Technology

H. Harry Asada - Massachusetts Institute of Technology

John M. Hollerbach - University of Utah

Steven M. LaValle - University of Illinois

Matthew T. Mason - Carnegie Mellon University

などなど、また議会へのプレゼンにはBrooksの名前も見えます。

tarファイルの一部だけ取り出す

たくさんのファイルをtarで固めたtarファイルを全部解凍せずに、一部のファイルだけ取り出したいと思い調べてみました。するとちゃんとあるんですねえ(^^V

tar zxvf cgi-bin.tar.gz cgi/foo.xml

tar xvf cgi-bin.tar cgi/foo.xml

tar zxvf cgi-bin.tar.gz cgi/lib #ディレクトリ毎取り出す

tar xvf cgi-bin.tar cgi/lib

のようにするとtarファイルやtar.gzファイルから1つのファイルやディレクトリを取り出すことが出来るようです。展開されるディレクトリ名も付けて指定する必要ああるようです。cgi-bin/lib のように。

アーカイブから指定したファイルだけを取り出したい

一部のファイルのみを取り出す

データの蓄え方

2009年7月19日日曜日

OpenCV

WillowGarageつながりでもないですが、ちょっと画像処理するためにOpenCVをインストールしてみました。まずはここからダウンロード。いろんなしがらみでVC++を使う羽目に。ここ(日本語の設定方法がここにありました)に書いてあるように順番にたくさん(^^; 設定していきます。そして

Now Type some OpenCV code, and Build the Solution by pressing the F7 Key. There should be linker errors.

ってリンクエラー出ない設定を先に書いといてくださいな(^^; その下の、

Choose from menu: "Project" -> "Properties".

Choose "Linker" tab -> "Input" category -> "Additional Dependencies:". Add the paths to all necessary import libraries (cxcore[d].lib cv[d].lib highgui[d].lib cvaux[d].lib cvcam[d].lib)

で、ライブラリを設定するようですが、ここがよくわからずそのままコピペで

cxcore.lib cv.lib highguilib cvaux.lib cvcam.lib

を設定してなんとかOK。 cvcam.libはないとかいって怒られたのではずしましたが。これで無事リンクは通りました。ところが今度は実行時になんとかdllがないと言って怒られます(^^; どうなってるんでしょう・・・

とりあえずdllをコピーしてきてなんとか実行できていますが、どういう構成にすればいいのでしょうか???

で、OpenCVってオブジェクト指向で書かれているのかと思っていたらMachine Learning以外は普通のライブラリなんですね。

Now Type some OpenCV code, and Build the Solution by pressing the F7 Key. There should be linker errors.

ってリンクエラー出ない設定を先に書いといてくださいな(^^; その下の、

Choose from menu: "Project" -> "Properties".

Choose "Linker" tab -> "Input" category -> "Additional Dependencies:". Add the paths to all necessary import libraries (cxcore[d].lib cv[d].lib highgui[d].lib cvaux[d].lib cvcam[d].lib)

で、ライブラリを設定するようですが、ここがよくわからずそのままコピペで

cxcore.lib cv.lib highguilib cvaux.lib cvcam.lib

を設定してなんとかOK。 cvcam.libはないとかいって怒られたのではずしましたが。これで無事リンクは通りました。ところが今度は実行時になんとかdllがないと言って怒られます(^^; どうなってるんでしょう・・・

とりあえずdllをコピーしてきてなんとか実行できていますが、どういう構成にすればいいのでしょうか???

で、OpenCVってオブジェクト指向で書かれているのかと思っていたらMachine Learning以外は普通のライブラリなんですね。

2009年7月18日土曜日

Proxyの切り替え(Firefox、Thunderbird)

自宅PCを会社につないだりするとProxyの切り替えをする必要が出てくる場合があります。

FirefoxではFoxyProxyを使っています。これはステータスバーのところにどの設定のProxyを利用中かが出ているので分かりやすいです。切り替えるときはそのステータスバーのところで右クリックして出てくるメニューで選択することでProxyの切り替えができます。

Thunderbirdでも使えるようなのでインストールを試みましたが、v3.0以降のみ対応と出ます。v3.0って何? すでに開発が進んでいるんですかね?

ということでThundebirdではMultiproxy Switchというアドオンを入れました。これはメニューのツール→Multiproxy Switchで登録した設定を選択する形式です。ツール→Multiproxy Switchのプロキシ管理で設定の追加を行いますが、追加しただけではメニューに現れないのでThunderbirdの再立ち上げが必要でした。

FirefoxではFoxyProxyを使っています。これはステータスバーのところにどの設定のProxyを利用中かが出ているので分かりやすいです。切り替えるときはそのステータスバーのところで右クリックして出てくるメニューで選択することでProxyの切り替えができます。

Thunderbirdでも使えるようなのでインストールを試みましたが、v3.0以降のみ対応と出ます。v3.0って何? すでに開発が進んでいるんですかね?

ということでThundebirdではMultiproxy Switchというアドオンを入れました。これはメニューのツール→Multiproxy Switchで登録した設定を選択する形式です。ツール→Multiproxy Switchのプロキシ管理で設定の追加を行いますが、追加しただけではメニューに現れないのでThunderbirdの再立ち上げが必要でした。

2009年7月17日金曜日

誤差解析2

先日のPDFファイル群を読みました。誤差って1桁で表わす(ふーん)とか何も知りませんでいい勉強になりました(^^;

Introduction to Measurements & Error Analysis(University of North Carolina)

がなかなか詳しくわかりやすかったと思います。ここから参照されているアメリカの標準局NISTのWebページにはISOの規格をベースにまとめたようなドキュメントがあります。さらに参考にUNCのサイトから

Measurement Uncertainty Instructional Resources

などが役立ちそうです。

Introduction to Measurements & Error Analysis(University of North Carolina)

がなかなか詳しくわかりやすかったと思います。ここから参照されているアメリカの標準局NISTのWebページにはISOの規格をベースにまとめたようなドキュメントがあります。さらに参考にUNCのサイトから

Measurement Uncertainty Instructional Resources

などが役立ちそうです。

2009年7月16日木曜日

2009年7月14日火曜日

オンラインストレージ

先日からオンラインストレージなるものを使っています。今、使っているのはDropboxという同期型のストレージです。これはローカルのハードディスク上の指定したフォルダ(といってもMyDropboxとかいう固定名ですが)にファイルを置いておけば勝手にネット上のストレージに保存され、別のPCをつなぐとそのPC上のローカルのフォルダが最初のPCのフォルダと同期するというものです。専用ソフトを入れておく必要がありますが、必要なファイルが常に手に入る安心感はなかなかです。さらにいくつかのバージョンを保存してくれているそうです。その他にもフォルダを共有したりする機能もあります。

もう1つ見つけたのはSugarSyncというものです。こちらもDropboxに似ているのですが、固定のフォルダだけでなく、PC上の任意のフォルダを指定してオンラインストレージに保存できるそうです。またDropboxでは常にオンラインストレージとローカルストレージが同じになってしまい、ローカルストレージが逼迫してると辛かったりしますが、SugarSyncではオンラインへのバックアップとしても使えるようです。こちらも2つ前までのバージョン保存とフォルダ共有機能があります。

ともに2GBが無料となっていますが、下記から登録していただくとDropboxは250MB、SugarSyncは500MB(但しSugarSyncは7/15まで、って明日か(^^;)増量という特典が登録した方と僕につくようです。

Dropbox

SugarSync

よろしくお願いします(_o_)

もう1つ見つけたのはSugarSyncというものです。こちらもDropboxに似ているのですが、固定のフォルダだけでなく、PC上の任意のフォルダを指定してオンラインストレージに保存できるそうです。またDropboxでは常にオンラインストレージとローカルストレージが同じになってしまい、ローカルストレージが逼迫してると辛かったりしますが、SugarSyncではオンラインへのバックアップとしても使えるようです。こちらも2つ前までのバージョン保存とフォルダ共有機能があります。

ともに2GBが無料となっていますが、下記から登録していただくとDropboxは250MB、SugarSyncは500MB(但しSugarSyncは7/15まで、って明日か(^^;)増量という特典が登録した方と僕につくようです。

Dropbox

SugarSync

よろしくお願いします(_o_)

2009年7月12日日曜日

2009年7月5日日曜日

誤差解析

なぜか突然 誤差解析をするはめに(^^; 何もわからないのでとりあえずググる。"誤差解析 filetype:pdf"でPDF文書を探す。

誤差論(広島大 松島先生)

誤差解析(京都大 垣内先生)

英語でも"error analysis introduction filetype:pdf"

Introduction to Error Analysis(Johns Hopkins University)

Introduction to Error Analysis for the Physical Chemistry Laboratory (University of Colorado)

Introduction to Measurements & Error Analysis(University of North Carolina)

An Introduction to Error Analysis(Cabrillo College)

いろいろあります。読まなきゃ(^^;

誤差論(広島大 松島先生)

誤差解析(京都大 垣内先生)

英語でも"error analysis introduction filetype:pdf"

Introduction to Error Analysis(Johns Hopkins University)

Introduction to Error Analysis for the Physical Chemistry Laboratory (University of Colorado)

Introduction to Measurements & Error Analysis(University of North Carolina)

An Introduction to Error Analysis(Cabrillo College)

いろいろあります。読まなきゃ(^^;

2009年7月1日水曜日

2009年6月28日日曜日

Willow Garageのオフィス内案内ロボット

久々のロボットネタ。Willow Garageのオフィス内案内ロボットマイルストン2だそうです。自律で動き回り、ドアを開け、プラグを差し込んで自動充電。壁にマーカ代わりの市松模様、プラグにも市松模様。差し込みはスタック回避のためプラグをくにくにしながら押し込みます。終了判定はどうしてるんでしょうか? 画像かトルクか? この辺がどこまで出来ているのか が知りたいところです。

Willow Garageは2006年に出来たベンチャーでオープンソースを基本とし、そのソフトを使ったロボットプラットフォームPR2を売っている会社のようです。オープンソースソフトとしては有名な画像処理のOpenCVやロボット用ソフトプラットフォームのPlayerなどを使っているようです。開発がどうなっているのかわかりませんが、OpenCVのWikiはWillowGarageがhostするようになったようです。

Willow Garageは2006年に出来たベンチャーでオープンソースを基本とし、そのソフトを使ったロボットプラットフォームPR2を売っている会社のようです。オープンソースソフトとしては有名な画像処理のOpenCVやロボット用ソフトプラットフォームのPlayerなどを使っているようです。開発がどうなっているのかわかりませんが、OpenCVのWikiはWillowGarageがhostするようになったようです。

2009年6月26日金曜日

Acrobat Reader:メニューが出てこない

Acrobat Readerを使っていて、何かの拍子でメニューが出なくなってしまい困っておりました。ようやく見つけたので書いておきます。

Acrobat Readerでファイルを開いて、表示部分で 右クリック→ページ表示の環境設定。環境設定のWindowの左側にある分類の「文書」を選択。右側の「開き方の設定」の「メニューバー、ツールバーおよびウィンドウコントロールの非常時かを許可」をはずす。

これでメニューが見えるようになりました。

ふー。使いにくかったーーー

Acrobat Readerでファイルを開いて、表示部分で 右クリック→ページ表示の環境設定。環境設定のWindowの左側にある分類の「文書」を選択。右側の「開き方の設定」の「メニューバー、ツールバーおよびウィンドウコントロールの非常時かを許可」をはずす。

これでメニューが見えるようになりました。

ふー。使いにくかったーーー

2009年6月21日日曜日

OpenOffice3.1 Writer:Frameの移動

Wordではレイアウトボックスを移動するにはマウスで動かすか、数値入力しかなかったと思いますが、WriterではFrameを設定して図を中に入れてそのFrameを矢印キーで動かすことができます。またAltキーと一緒に矢印キーを使うと少しずつ動きます。

Firefox3.5RC2

いかんと思いながらもついインストールしてしまいました(^^; Firefox3.5RC2が一般にdl出来るようになっています。いくつか使えないアドオンがありますが、まあ使えそうです。最初に立ち上げたときにGoogleToolbarがちゃんと動かず焦りましたが、再インストールしたら動くようになりました。Scrapbookが動かないのが残念ですが、ZoteroやEasyDragToGoなどは動くようです。

ためしに非互換のアドオンでも強引に動くようにする(^^; Nightly Tester Toolsを入れてみました。これで今のところはScrapbookも無事動くようになりました(^^V 後は様子見です。

ためしに非互換のアドオンでも強引に動くようにする(^^; Nightly Tester Toolsを入れてみました。これで今のところはScrapbookも無事動くようになりました(^^V 後は様子見です。

2009年6月18日木曜日

Windowsコマンドプロンプト

いつもコマンドプロンプトを使うときに、コマンドプロンプトを開いてエクスプローラから必要なディレクトリのテキストをコピーし、コマンドプロンプトで"cd "と打ってからペーストして移動していました。ずいぶんめんどうだなと思っていたのですが、今日、窓の杜に「エクスプローラの右クリックメニューからコマンドプロンプトを開けるソフト」という記事がありました。便利かなと思ってみていると、なんと!「Windows Vistaではもともと[Shift]キーを押しながらフォルダ上で右クリックすると現れる[コマンド ウィンドウをここで開く]メニューから同等の機能を利用可能」だったのか(^^;

2009年6月16日火曜日

Rubyで分散オブジェクト

RubyにはdRubyという分散オブジェクトが標準で組み込まれています。今までJavaのRMIやHORB、JavaIDL(CORBA)およびomniORB(CORBA)を使ってきましたが、それらの中でダントツに簡単に分散化できます。サーバは

DRb.start_service(uri, (公開するクラス).new)

とするだけ。コンパイルしてスタブとスケルトンを吐き出す必要もありません。クライアントは

server = DRbObject.new_with_uri(サーバへのuri)

server.method() #サーバのメソッド呼び出し

のような感じでつなげるだけ。ということでIDLコンパイラやHORBCが不要で超簡単です。

DRb.start_service(uri, (公開するクラス).new)

とするだけ。コンパイルしてスタブとスケルトンを吐き出す必要もありません。クライアントは

server = DRbObject.new_with_uri(サーバへのuri)

server.method() #サーバのメソッド呼び出し

のような感じでつなげるだけ。ということでIDLコンパイラやHORBCが不要で超簡単です。

2009年6月14日日曜日

OpenOffice3.1

前々からOpenOfficeを使ってみようと思っていたのですが、いよいよ決断して使い始めました。とりあえずWordでなかなかうまくいかない図の貼り付けに挑戦。Wordでは全ページを図にすると図の位置が不安定(Wordの図の位置決めが段落を基本として設定されているため。ページというのもありますが、なぜかいろんなところに飛んでいく(^^;)なので、それを確認してみました。OpenOfficeWriterでも同様にAnchorという設定があり、AnchorをToPageとすると周りの文章に影響されずに位置決めされているようです。まだ使い込んでいかないとわかりませんが、これで図の位置決めの煩わしさが激減しそうです(^^V

2009年6月11日木曜日

RubyでOpenGL

RubyからSketchUpを使うのもいいのですが、直接(SketchUPがOpenGlかどうかは知りませんが)OpenGLを使って絵を描くということもできるんですね。その方がSketchUpという皮を被せるより使い勝手はいいのか? あるいはSketchUpのラッピングがすごく有効で使いやすいのか? 悩みます(^^;

参考URL

ruby-opengl

ruby-openglでお手軽3Dプログラミング

OpenGLの基礎

RubyでOpenGLをやってみる

参考URL

ruby-opengl

ruby-openglでお手軽3Dプログラミング

OpenGLの基礎

RubyでOpenGLをやってみる

2009年6月7日日曜日

RubyでSketchUp

今日、いろいろ見ているとSketchUp(3Dツール)がRubyで動かせることを発見しました。「SketchUp と Eclipse による 3D モデリング」というIBMのDeveloperWorksのページです。英語版だとすでに2回目もあり完結していますね。この記事自体はEclipseでRubyスクリプトを書いて、そこからSketchUpを使うという記事なのですが、SketchUpをRubyで使えるということを知らなかったので大変参考になりました。外部ソフトウェアからCGを動かしたいなと思っていたので、これで解決できるでしょうか。

Thunderbirdのフォルダ最適化

HDDの容量が2GBくらい残っているのに、PCを立ち上げてメールを読んでいるとすぐに「ディスクの容量が不足です」というようなメッセージが出るようになってしまいました。メールを受信トレイの1つのフォルダの中にため込むと最適化のときにそのフォルダの大きさに対応する一時ファイルを必要として、結果、ディスクがいっぱいになってしまうのですね。ということでよく使う受信トレイはあまりたくさんメールをため込まず、ある程度の大きさを超えたら別のフォルダを作ってそこにメールを入れておくようにした方がいいわけですね。そしてそのフォルダを最適化しておけばいいです。常時新しいファイルが入ってくるフォルダはコンパクト(サイズを小さく)に持っておくということですね。

関連URLは、

ディスクデフラグでThunderbirdのメッセージ保存先フォルダ内のファイルが最適化されない

Thunderbirdのメッセージフォルダの最適化

Thunderbirdのメッセージ削除の仕組み

関連URLは、

ディスクデフラグでThunderbirdのメッセージ保存先フォルダ内のファイルが最適化されない

Thunderbirdのメッセージフォルダの最適化

Thunderbirdのメッセージ削除の仕組み

2009年5月28日木曜日

PCでボールペン再生

冬はいいんだけど、夏が近づくとノートPCの上に置く手が熱いです(^^; ちょうどボールペンが出なくなって捨てようと思ったんだけど、ふとPCの横に置いてみようと思い、置いてみました。するとなんとインクが溶けたのかちゃんと書けるようになりました(^^V ペン再生工場ですね。

2009年5月24日日曜日

iTuncesでmp3

iTunesをdlして、ポータブルオーディオにmp3をコピーしようとした。すると標準ではm4aというファイルで保存されているようだ。僕のポータブルオーディオではmp3しか聞けないので、mp3に変換する必要がある。Purdue大のOnline Writing Lab (OWL) のPodcastをiTunesでdlし、iTunesの左のメニュー?のところのプレイリストでOWLを選択し、右に出ていたdlしたアイテムを必要な分選択して右クリック。そこで出てくる「mp3バージョンを作成」を選ぶとmp3に変換されます。

2009年5月23日土曜日

登録:

コメント (Atom)